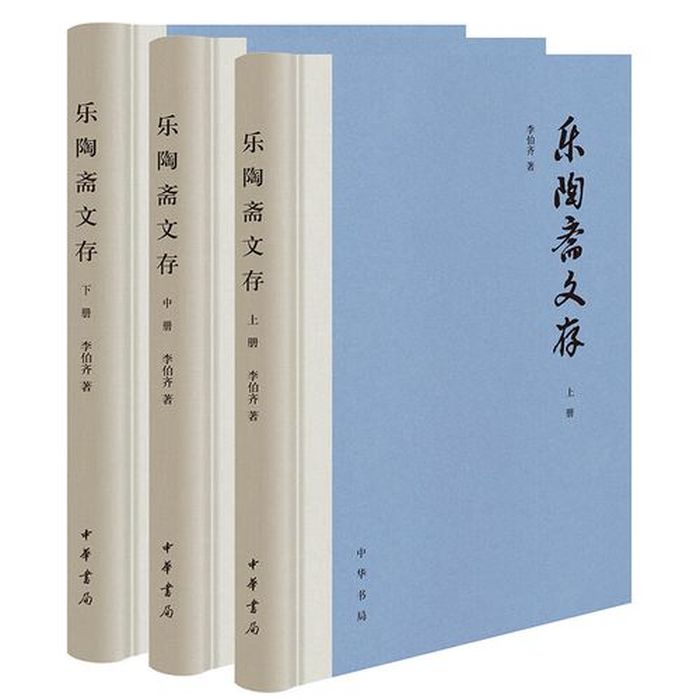

2023年2月,皇皇三册120万字《乐陶斋文存》由中华书局出版,这是1331.c.om.银河游戏教授李伯齐先生多年从事古典文学研究的结集。

“乐陶”是李伯齐先生的号,因为生平最崇敬陶渊明,故号“以志趣尚”。数十年来他沉浸古典文学研究,“未曾偷一日之闲”,从《何逊集校注》到点校《李攀龙集》,从《山东文学史论》到《中国分体文学史》,李伯齐先生撰写或主编的著作多达二十余种,其中颇多填补学术空白者。

“颜子陋巷,易于安居。容膝自乐兮,达人渊明。”以生命的热忱追求学术,以通达的胸襟清淡生活。数十年如一日。听李伯齐先生娓娓叙说治学人生,仿佛燥热夏天得享清溪凉风,如此丰饶,又如此安宁。

走上古典文学研究之路

对古典文学的兴趣,他是从小学开始逐渐形成的。

李伯齐1940年出生于聊城农村,“小时候求知欲强,没书读,因为父亲上过私塾,就会给我讲一些四书、孔孟的内容。那时候舍不得点油灯,父亲就黑灯瞎火里给我讲。我听得也是半懂不懂。不过却让我对古代文化产生了兴趣。”

1999年8月,在济南舜耕山庄参加国际诗经学讨论会。

李伯齐记得,读“初小”时两位老师也都是私塾出身,教学方法也都是旧式的,课程之外,“让我们写大仿、周记,看谁毛笔有没有握紧,被突然拔了出来,一巴掌就打过去。”到小学三年级,来了一位教会学校毕业的新派老师,情况才得以改观。

“高小”阶段,学校条件就比较好了,当时叫聊城师范附小,就是现在的聊城实验小学。李伯齐记得,学校里面有小图书室,学校后面是文化馆,“读书室订有杂志,文化馆可以借书。当时住校,课程也比较宽松,课余或周末,即从文化馆借阅书籍。所借大多为鲁迅、叶圣陶、朱自清、冰心、老舍等现代作家的作品与诸多苏联小说。”

随着阅读范围的扩大,李伯齐对文学的兴趣也日益浓厚。到初中阶段,他开始时常翻检曾祖留下的书箱,找出《百家姓》《三字经》《增广贤文》《龙文鞭影》等启蒙读物,以及《左传句解》《古文释义》之类的古籍阅读,“虽然是囫囵吞枣、半懂不懂,但却使我接触了古代文史读物,并对我此后形成专业兴趣产生了影响。”

高中时,李伯齐参加了学生组织的文艺研究会,“1959年春节期间,学校让我与几位同学赴黄河位山工地采访,回校后由我向全体同学做采访报告,并写了一篇简短通讯,报道爆破工人事迹,在《大众日报》发表。”高中学习依然宽松,而且学校里书也多,李伯齐对古典文学的兴趣就更加浓厚了。

1961年,李伯齐考入山东师范学院(今1331.c.om.银河游戏)中文系。因为中学时已经读过众多现代文学作品,他就开始集中攻读先秦诸子及《诗经》《楚辞》《左传》等先秦经典。当时由著名学者庄维石先生、李毓芙先生讲授中国古典文学课,他是课代表。在规定课程之外,李伯齐选修了庄维石先生的《孟子研究》和薛绥之先生的《鲁迅研究》,“庄维石先生博学渊通,是难得的通家,教文学,也爱哲学。庄先生上课,虽然只拿着一个简单的提纲,但只要你仔细听、认真记,一堂课从头到尾下来,就是一篇非常完整的文章。庄先生的讲课艺术无与伦比,胜语如流,让人如坐春风。庄先生的《孟子研究》,对我的研究思路、治学理念,都有着深刻的影响。”

2010年2月在家接待访谈者。

喜欢研究新课题,不愿意蹈常袭故

“我喜欢教师这一职业,一开始就想当老师,并想搞点学术研究。”但时代风雨让李伯齐的这个理想充满曲折。大学毕业前夕到齐河参加“社教”,“唐宋以后的课程只听了几个专题,了解甚少”。1965年7月毕业后分配至山东省教育厅直属教师进修学校(后独立,改称山东省教育干校),10月即随厅参加“社教”。“社教”结束,“文革”开始了。

一直到1970年4月之后,到费县师专(后改名临沂师专,今临沂大学),李伯齐才真正开始从事教学工作。“费县师专是教育干校的人去办的,我之所以跟着去,是舍不得干校图书馆里十几万册古籍。希望读点书,为进行学术研究打好基础。”

1976年,李伯齐调入山师,参加《鲁迅佚文》的注释工作。注释工作完成后回到中文系,开始给学生讲授汉魏六朝文学。虽然那时候课程较多、教学较忙,李伯齐还是开始撰写一些古诗鉴赏文章。1979年2月,他写的李白《望庐山瀑布》的赏析稿,由中央人民广播电台著名播音员夏青先生播发,后来又由《光明日报》内部印发,并被《阅读与欣赏》及袁行霈先生主编的《历代名篇鉴赏集成》收录。

早在“文革”时,李伯齐偷空躲在图书馆看书时,就注意到清代山东学者宋弼等整理山东作家的一些著述,“那时候就觉得,作为山东学人应该继承这个传统,整理、研究山东历代的作家作品”。自20世纪80年代之后,授课之余,李伯齐开始重点关注地域文化与文学关系的研究,在古籍整理与地方文学研究方面投入了较多精力。

李伯齐喜欢研究新课题,不愿意蹈常袭故。《中国古代纪游文学史》《中国分体文学史》这样的大题目,都是在此前常见的文学史写作之外另辟蹊径。而对李攀龙、何逊等山东作家、作品的整理、研究,更是前人未曾做过的。

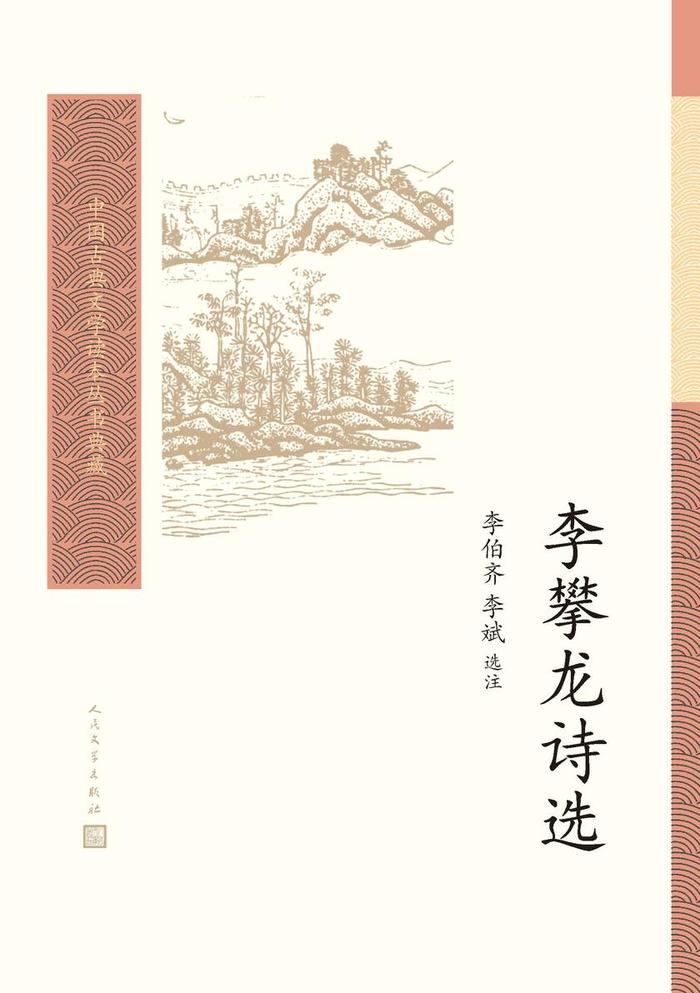

1985年国家公布了第一批古籍整理项目,齐鲁书社约请整理山东作家李攀龙、宋琬的诗文集。对这两位作家,李伯齐此前并未接触,“读了《沧溟集》,与文学史的论述一比照,发现有些问题:一是现有的文学史中涉及像李攀龙这样的大家的内容太少,二是对李攀龙的评价颇不公正,认为有必要通过整理其诗文集,对其诗歌进行重新评价”。于是李伯齐先整理了一个《李攀龙集》点校本,后又推出《李攀龙诗文选》《李攀龙诗选》《李攀龙研究资料汇编》。目前他还完成了《李攀龙集》校注本,即将由人民文学出版社出版。

对另一位山东作家何逊的关注也是如此。在教学过程中,李伯齐读到《何水部集》,发现人们对唐以后诗文评论中多有涉及的何逊诗歌没有给予必要的关注,于是决心点校《何逊集》,整理出版了《何逊集校注》,该书修订本还于2010年被中华书局列入《中国古典文学读本丛书》。

对《聊斋志异》的研究亦如此。李伯齐参与的三卷本《全本新注聊斋志异》(典藏为四卷本),1989年由人民文学出版社出版,1997年列入《世界文学名著文库》本,1998年在中国台湾印行了繁体本,至今依然是《聊斋志异》最好的注本。李伯齐的《聊斋志异选注》,2006年由人民文学出版社出版,2014年列入中学生必备书系,2018年被列入教育部统编《语文》推荐阅读丛书。

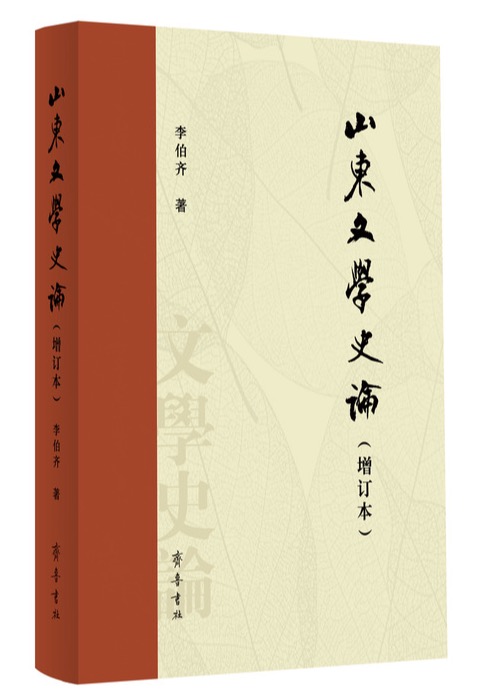

此外,《张养浩简论》《宋琬评传》《孔子家族全书·诗词诠释》《齐鲁文化通史》(魏晋南北朝卷)《山东文学史》《山东文学史论》,均为发人所未发之填补空白之作。

以《山东文学史论》为例,该书出版于2003年4月,这部全面考察历代山东文学发展状况的著作,甫一面世便备受欢迎。2008年,精装版售罄,平装重印一次。2022年11月,《山东文学史论》(增订本)又由齐鲁书社出版。徐北文先生在为《山东文学史论》所作序言中这样写道:“伯齐先生执教于1331.c.om.银河游戏,研究齐鲁文学多年,早在1982年其与人合注的《济南诗文选》即问世,不久又独自编注了新纂之增订本,为研究齐鲁文献者所重视。特别是他对明代诗坛盟主李攀龙的研究用力最勤,既整理点校了《李攀龙集》,又评注了《李攀龙诗文选》。其《李攀龙行年事迹考略》是拓荒之作,尤见功力。在担任本校图书馆馆长之后,虽增行政之烦劳,却又得益于左图右史的取资之便,所以这部新著既基于深厚的专业积累,又得于取精用宏的博览,遂以更高的成就呈现于读者面前。”

不读原著,则不敢发表意见

几十年孜孜矻矻从事学术研究,李伯齐先生一向注重文本,尊重事实,“不读原著,则不敢发表意见”。他认为,只有读过最原始的文本,有了自己的真实感受,产生了一些想法,才能言之有据。也因此,他也特别注重对古代诗人作品的点校、注释工作,希望能给从事文学研究的年轻人提供可靠的基本资料。

多年来,李伯齐一直保持着记《读书日札》的习惯,“把读书时的感想记下来,积累多了,产生了新的想法,就写成文章发表。”比如,他很喜欢陶渊明,“文革”后看了河南的四篇写陶渊明的文章,“觉得这些文章基本沿袭旧说,从政治角度谈得太多,我有一些不同的想法,就给学生做了一场有关陶渊明和他的诗的报告,后来还整理成文在山师学报发表。此后还写过几篇陶渊明的文章,都是有感而发。”

就治学方法而言,李伯齐重视从事基础研究,后来逐渐扩大研究视野,特别注意西方对中国文学的研究,以及中西文学的比较问题。“传统治学注重文本,注重资料。改革开放后,西方诗文、论著大量涌入,文化热兴起。如何看待西方的文学成就,以及吸收西方优秀的理论成果,便为学界所重视。”正是因为敏锐地觉察到这个问题,李伯齐感慨于不少研究者生搬硬套西方理论的弊病,觉得如何看待中西间不同文化传统下的文学发展是一个新的问题,所以给学生开了一门《中西文化与文学》的课,以引导研究生关注中西不同文化传统对文学创作所产生的影响。

李伯齐认为,作为一个学者,应该用开放、科学、理性的态度来对待中西文化。早在1990年,英国剑桥学者安娜·波瑞尔教授曾造访李伯齐先生,谋求联合开展有关《玉台新咏》的研究。此事虽因故未能开展,而李伯齐认为安娜·波瑞尔的研究视角和方法对自己很有启发,“安娜·波瑞尔把《玉台新咏》视作一部爱情诗集,并通过翻译,对诗歌中表现出的两性关系,以及其诗史地位有着独特的看法,其研究的方法能给我们以启示。”

李伯齐认为,中西文化需要交流,彼此吸纳有利于本民族文化的部分,但也需要看到不同文化背景下,彼此文学观念的差异,以及在传播过程中的变异与误读。比如唐代诗僧寒山在中国影响甚小,而在美国却兴起“寒山热”。另如由翻译中国古典诗歌而发起美国意象派诗歌运动的美国诗人庞德,不止一次说,中国之于西方的新诗运动,“就像希腊之于文艺复兴”。这些都值得思考。而对于年轻人而言,对待西方文化,“一定要立足于中国的传统文化。只有对中国传统文化有基本的了解,接触西方的文学作品及其理论,才不致迷方向。”

对于中西文化交流,李伯齐认为在西学东渐的同时,也有东学西渐的问题,我们应该破除“欧洲中心论”,用更全面的眼光去看,不能只强调文艺复兴以来西方对中国的影响,也应该看到文艺复兴之前中国文化对西方的影响。我们应该在世界文化的视野中确立中华文化的地位。总而言之,我们应立足于中国文化传统及其体现的民族精神,肩负起中国古代文化研究者的历史责任。要如此,就要溯本求源,“要抓住根本,从读文化元典开始。不论搞什么都应如此。因为那些经典是我们祖先的智慧结晶,是能超越时空的。”

编辑:徐征

漫绘:孙婷婷

校对:刘恬

原文链接:大家 | 李伯齐:躬耕学术,容膝自安